Le Plan Marshall

Le 5 juin 1947, dans un discours prononcé à l’Université de Harvard, le général George C. Marshall annonce un programme d’aide au développement comme le monde n’en avait encore jamais connu.

Visant à éviter << les troubles économiques, sociaux et politiques >>, le plan Marshall s’inscrit dans la politique d’endiguement du Communisme (il faut << éviter la propagande de la pauvreté >> et restaurer << la confiance des peuples Européens >>). Proposé à toute l’Europe, l’octroi de l’aide Marshall est soumis à deux conditions :

- un contrôle, par Washington, de la distribution des crédits.

- une gestion collective de ces crédits par les bénéficiaires (l’Organisation Européenne de coopération économique, l’OECE en est chargée, celle-ci devenant en 1960, à l’occasion de son élargissement aux Etats-Unis et au Canada, l’Organisation de coopération et de développement économique, l’OCDE).

L’Union soviétique, qui juge inacceptables ces conditions, refuse de participer au plan Marshall : se dessine alors la carte de l’Europe où vont s’affronter une Europe Occidentale pro-communiste.

Le facteur déclenchant du plan est la Grèce, victime d’une violente guerre civile entre communiste et libéraux est menacée de tomber sous la coupe des premiers. Le 12 mars 1947, dans un discours devant le congrès Américain, le président Truman proclame sa volonté de l’aider << à sauvegarder son régime démocratique >>. Trois mois plus tard, son secrétaire d’Etat offre aux Grecs et à l’ensemble des Européens les moyens de lutter << contre la famine, le désespoir et le chaos >>. Seize pays acceptent en définitive l’aide Américaine.

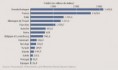

Evalués le 22 septembre 1947 à 22 milliards, les besoins d’aide sont très importants et urgents. Ainsi, dès le 2 avril 1948, le congrès Américain vote l’European Recovery Program, première tranche d’aide de 5 milliards de dollars. En fait, entre 1948 et 1952, les près à l’Europe sont principalement répartis de la manière suivante :

- Royaume-Uni 25%

- France 21%

- Italie 12%

- Allemagne 11%

Principalement versés sous forme de dons, ces transferts massifs ont pour résultat d’accélérer la mise en ordre des économies Européennes au delà des prévisions les plus optimistes ; les objectifs de production sont ainsi dépassés de 40% en moyenne, et dès le milieu de la décennie 1950, les équilibres des finances extérieures des pays de l’OCDE sont restaurés.

Il serait naïf ou idéaliste de croire que le plan Marshall n’ait eu pour seule motivation que de relever l’Europe. Néanmoins, il serait ingrat de ne pas reconnaître qu’il lui a rendu confiance dans l’avenir.

La stabilité économique permet à son tour la paix, ce qui vaudra à Marshall le prix Nobel de la Paix en 1953.

Pour beaucoup, ce plan a sauvé l’Europe. Mais, les historiens sont plus nuancés : « il faut savoir qu’au niveau des reconstructions Européennes nationales propres, il y avait déjà une certaine relance. Il y a donc un véritable débat pour savoir si le plan Marshall a été le pivot de cette relance économique de l’après seconde guerre mondiale »

Pivot ou pas, le plan Marshall est devenu 65 ans après son lancement un modèle de relance économique.